- 2011-01-21 (金) 0:14

- カテゴリ:イベント情報

大野にある「駒形大神社」で行われる市川市指定無形民俗文化財の一つ『にらめっこおびしゃ』を取材してきました。

おびしゃとは、「御歩射」、「御奉謝」などの字が当てられ、豊作を祈願して的を弓で射る神事でしたが、今では主に当番を引き継いだ家が神札等を受け渡され、盃を交わす正月の年中行事として行われています。

駒形大神社の「おびしゃ」は、行司をはさんで氏子二人がにらみ合い、盃を手に取り、酒を飲み干すまでに間合いがずれてしまったり、周囲の人にはやしたてられ吹き出してしまうと二人とも大盃で酒を飲まなければならないことから、俗に「にらめっこおびしゃ」と呼ばれています。無病息災を願う「餅ぶつけ」なども行われるユニークな行事で、現在では駒形大神社の社務所で御奉謝保存会によって行われています。

<市川市教育委員会より抜粋>

事務所より自転車で20分、お昼過ぎに駒形大神社到着。

こちらでは主神(ぬしかみ)のほかに平将門を合祀しているそうです。

階段を上がると。。。

さらに学問の神様「菅原道真公」をお祀りしておりました。

こちらは拝殿。

そしてこちらが「にらめっこ」が行われる社務所です。

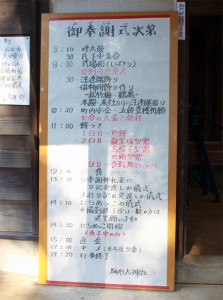

当日の御奉謝式次第

午前中には氏子さん達が早朝からしめ縄や飾り物を作り、三臼の餅をつきます。

一臼目と二臼目は社務所の床の間に飾る飾り物に使い、三臼目の餅はぶつけ合いをするそうです。餅に当たると縁起が良く、また、風邪をひかないとのこと。そのお餅を、氏子さんに1つ頂きました。

午後の行事が始まり、裃姿の行司役の仕切りの元『御奉謝神礼・日記受渡しの儀式および末社日記受渡しの儀式』が行われました。

最初に御奉謝神礼・日記を当番全員で受け渡し、続いて末社日記受渡しが行われ、昨年の当番の人は日記を今年の当番の人の背中へ入れるのがならわしらしいです。

この後、にらめっこの始まる前に地元大柏小4年生達がこの伝統行事の説明を受けていました。

この中から伝統を受け継ぐ子が出てくれたら良いなと想いつつにらめっこを待っていると、いよいよリハーサルの始まりです。

①行司役の前に座り、行司役が口上を述べる。すると氏子が「あまりにも大杯ですので小杯にてお願いします。」と。それを受け行司役が「それでは持ち合せがありますので」と小杯を出してくれる。(一同笑)

②小杯に注がれた熱燗を二人は神妙な顔つきで駆け引きしながら酒を飲み、

③周囲の人は笑わせようと冗談を飛ばします。

④吹いたり笑ったり喋ったり盃から口を離したりすると罰杯となり、大杯になみなみと注がれたお酒を二人で飲むことになります。(左の氏子さんが笑ってしまいました。)

撮影が出来るのはリハーサルのココまで。後は氏子さん達だけで延々と続くそうです。

ちなみの「にらめっこおびしゃ」は

『駅からウォーキング』”ふるさといちかわ”発見隊

■にらめっこおびしゃコース

日程=1月20日(木)

所要時間=約6時間

コース=午前10時JR市川大野駅集合→法蓮寺→駒形大神社、おびしゃ(餅ぶつけ)→動植物園(昼食)→駒形大神社、おびしゃ(にらめっこ)→礼林寺→浄光寺→万葉植物園→午後4時頃JR市川大野駅解散

(市川市観光協会より)

とコースになっております。(ギャラリーが結構多いなぁと思っていたら20名程は発見隊の方々達でした)

◆駒形大神社 にらめっこおびしゃ

期 日: 1月20日(木)

時 間: 作業を見学する場合/9:00頃、終了/15:00頃

場 所: 駒形大神社/市川市大野町4-2759

交 通: JR総武線本八幡駅から市営霊園行きバス駒形大神社下車徒歩7分

問合先: TEL(047)334-1111 市川市生涯学習振興課

友人に教える、共有する、メモする、チェックする、ブックマークする、クリップする

「みんなの市川メディア」内で関連がありそうなエントリー

-

https://matome.eternalcollegest.com/post-2133017580993655901 日本の奇祭 開催月別まとめ | おにぎりまとめ